Dans le contexte de l’exil, il existe un point d’arrivée, qui peut être passager mais qui va permettre aux personnes exilées de poser leur maigre baluchon, leurs traumas, leur demande d’asile et se reposer en se sentant un peu plus en sécurité. Un CADA, un HUDA, un PRAHDA, un CAES : tous ces mots jargonneux qui vont pourtant dans le réel de la vie des personnes, donner un toit, une écoute et un accompagnement par un travailleur social dans la complexe et procédurière administration à laquelle sont confrontés celles et ceux qui n’ont pas eu la chance de naître du bon côté, à la bonne époque, sous le bon régime.

Et dans ce temps flottant, suspendu entre la vie d’avant et une possible vie d’après, des rencontres vont exister entre des travailleurs sociaux (que nous pourrions d’ailleurs conjuguer au féminin !), des bénévoles d’association, notamment de cours de FLE, et des exilé.es qui peuvent être dénommé.es différemment en fonction de leur statut administratif (primo-arrivants, demandeurs d’asile, dublinés, déboutés, sans-papiers…). Certaines d’entre elles seront plus marquantes que d’autres, mais aucune ne sera anodine et elles laisseront des traces dans les mémoires des un.es et des autres.

Les histoires de vie, le récit des pertes et la résurgence des traumas jalonnent ces rencontres et font partie de la santé mentale aussi bien des personnes migrantes que des personnes qui vont être dépositaires et témoins de leurs récits, même les plus pudiques. Quitter sa vie d’avant est toujours douloureux même si au bout du compte, une vie « meilleure » peut être envisagée. Encore faudrait-il s’entendre sur cette notion subjective de « meilleure ».

Il est donc question dans ce projet d’empreintes, et de leurs différentes significations : De l’empreinte digitale à l’empreinte laissée par des séquelles De l’empreinte du temps à l’empreinte sensorielle De l’empreinte des bons souvenirs à celui des traumas...

Quelles empreintes gardent en elles les personnes exilées de leur passé, de leur culture, de leur identité, de leurs langues, de leurs ancêtres, de leurs liens familiaux ? Et quelles empreintes laissent-elles dans les mémoires des personnes, professionnelles ou bénévoles qui les accompagnent ?

Démarré en mai 2024, Empreintes sur le chemin est un cycle de médiations d’art-thérapie qui proposent plusieurs supports : argile, peinture, fusain, bois, musique, typographie, et autres consignes selon nos envies ou intuitions. Ces ateliers sont animés par plusieurs intervenant.es artistiques et art-thérapeute.

Les séances ont lieu à Macon, dans les locaux de l’Association le Pont. Elles sont ouvertes à toutes les personnes exilées, enfants et adultes accompagnées par le CADA du Pont et par le CADA Adoma. Elles sont ouvertes aussi aux travailleuses sociales des deux associations et aux psychologues et psychiatre qui y interviennent.

Et depuis mai, que de rencontres ! 93 personnes, adultes et enfants, ont participé aux ateliers ! certaines sont fidèles et présentes à chaque séance, d’autres ne viennent qu’une fois mais pour chacune d’entre elles, c’est à chaque fois une plongée dans la création et un moment volé aux tracas, aux traumas.

Les ateliers se termineront en juin 2025 par une présentation sous forme théâtralisée de toute cette année de création.

Il y a tant à dire de ces séances que nous tenons un journal de bord très conséquent. En voici quelques courts extraits. Il faut que vous arriviez à nous imaginer, dans une grande salle, autour d’une longue table, une ruche d’une bonne quinzaine de personnes, concentrées sur nos mains, sur nos pinceaux, sur la matière…

Il faut imaginer ici un monde sans frontière, où langues étrangères se répondent et se comprennent…

Quelques photos prises un peu au hasard vous donnent aussi une idée de ce qui s’y crée et s’y exprime.

« Cette après-midi, rue Mathieu, le monde a toqué à la porte et s’est invité sur des feuilles de papier.

D’abord dans le silence, le vrai silence, celui des humaines et de humains qui se mettent à penser, sans se mentir.

Puis A. dessiné la rue de son village et le voilà qu’il se revoit y marcher, à chaque pas un coup de crayon,

Depuis le bleu brumeux de son dessin, P. descend de sa haute montagne des Andes,

M. arrive à Paris, tenant fermement par la main son petit garçon,

L. regarde défiler le paysage depuis la fenêtre d’un train et se laisse bercer par le balancement du wagon

Mariam s’arrête à l’ombre d’un arbre à cinq feuilles toujours vertes, même l’hiver

B. part en Asie et revient les valises pleines de vêtements pour deux petites filles aux cheveux noirs

N. grimpe sur une échelle qui mène à un nuage qui est sa maison

BA. garde précieusement dans sa main écrit sur un bout de papier le nom de son village du Sénégal… »

« Tahia montre sur la carte du monde d’où elle vient, c’est tout là bas, près du Pacifique, au centre du Chili. Aujourd’hui, elle est venue portant la Terre sous forme d’argile blanche un peu collante et en donne un bout à chacune et chacun. Chacun a droit à un morceau de terre, à son territoire à imaginer.

Alors les mains commencent à travailler, à inventer et très très vite, des mondes, des formes et des jardins apparaissent.

A. traverse le désert dans un camion, qui roule vers le Soudan.

M. offre des pitas d’argile tout le monde et ça sent drôlement bon.

N. regarde nager les poissons et lance des petits cailloux dans un bassin d’eau entouré de joncs.

S. prépare à manger pour son petit garçon dans une grande marmite et calmera sa faim.

T. se promène dans le futur jardin de sa future maison, et regarde pousser les fleurs ramenées de Bengalie.

V. rêve d’une femme qui le regarderait au fond des yeux

H. tient dans ses bras sa grand-mère aimante qui lui manque tant… »

« C. modèle un visage, d’abord un qui ressemble à celui d’un masque fang, visage très allongé, puis le visage se transforme et devient celui d’un vieil homme, gardien d’un village dans lequel C. a imaginé une tente pour recevoir du monde, un panier de pains, et une planche pour écraser les grains. Elle grave aussi sur une plaque d’argile ces mots : never let go. Il ne faut jamais abandonner. A la fin de la séance, je parle avec elle, elle a les larmes aux yeux, je la sens bien découragée. Elle me dit qu’être venue ici, lui a fait du bien. Never let go et long est le chemin. C’est l’heure de partir, et de se revoir bientôt. A. a gravé un coeur sur un morceau de terre. L. dit que chez elle, on endort les enfants en dansant. N. écrit son prénom sur un pavé d’argile alors du Chili au Congo, du Soudan au Brésil, de Tbilissi à Dacca, de Macon à Kinshasa, de Tournus à Lagos, et de Cluny à Dakar le monde, ce soir, s’endormira tranquille »

« «T. aujourd’hui est arrivée maquillée. On la voit faire avec l’argile, elle est très habile et modèle en petit miniature un jardin entouré de rosiers. C’est le sien, celui qu’elle a laissé et dont elle nous montre des photos que sa famille lui a envoyées. C’est un jardin de roses. Comment arriver à quitter un tel endroit ? Comment en supporter la perte ? je me demande. T. sourit souvent. A la fin de la séance, je lis un poème de Prévert, qui s’appelle Le Bouquet. Et puis elle se met à lire un poème en géorgien dont elle connaît les derniers vers par coeur. Elle aime aussi la poésie, voilà donc une alliée. »

« Laure explique et montre la consigne : marquer son prénom ou le prénom d’une personne aimée, en remplir une feuille, pouvoir le regarder des quatre côtés. Et peindre ce prénom, en faire un tableau. E., comme à son habitude, est concentrée sur ce qu’elle fait et c’est particulièrement le cas aujourd’hui. Les traits de son tableau, sont fins, précis, artistiques. Elle dira qu’elle a commencé par peindre en noir une forme bien visible, en pensant à ce que t’a dit une amie en parlant d’elle : elle est « tough », dure, solide. Mais E. ne se voit pas comme ça, alors elle a rajouté à son tableau des couleurs dorées, plus douces et plus fragiles. »

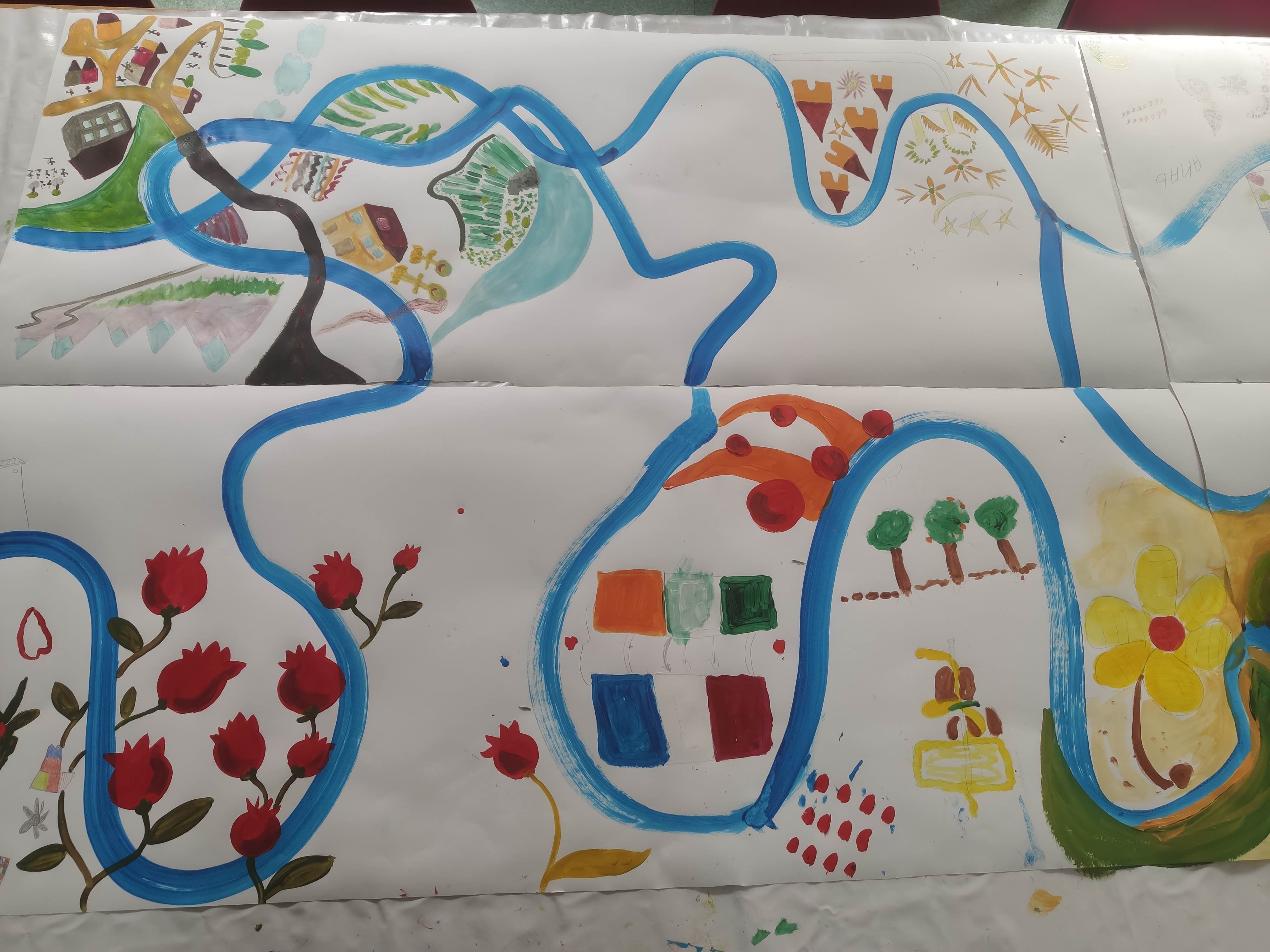

« Tout le monde est installé, tablier autour du cou. Consigne du jour : on va dessiner sur cette grande feuille la carte d’un monde imaginaire sans frontières. D’abord, en étant debout, chacun trace en bleu et avec un gros pinceau une sorte de route et de fleuve qui parcourt toute la feuille. On se passe le pinceau comme dans une course de relais. Après ça, on se rassoit et chacun.e se met à dessiner son espace, autour de cette grande route bleu, un espace qui est à lui et elle. Et vont apparaître très vite chez les unes et les autres, des souvenirs des lieux d’origine. L’enfance est là, tout près. »

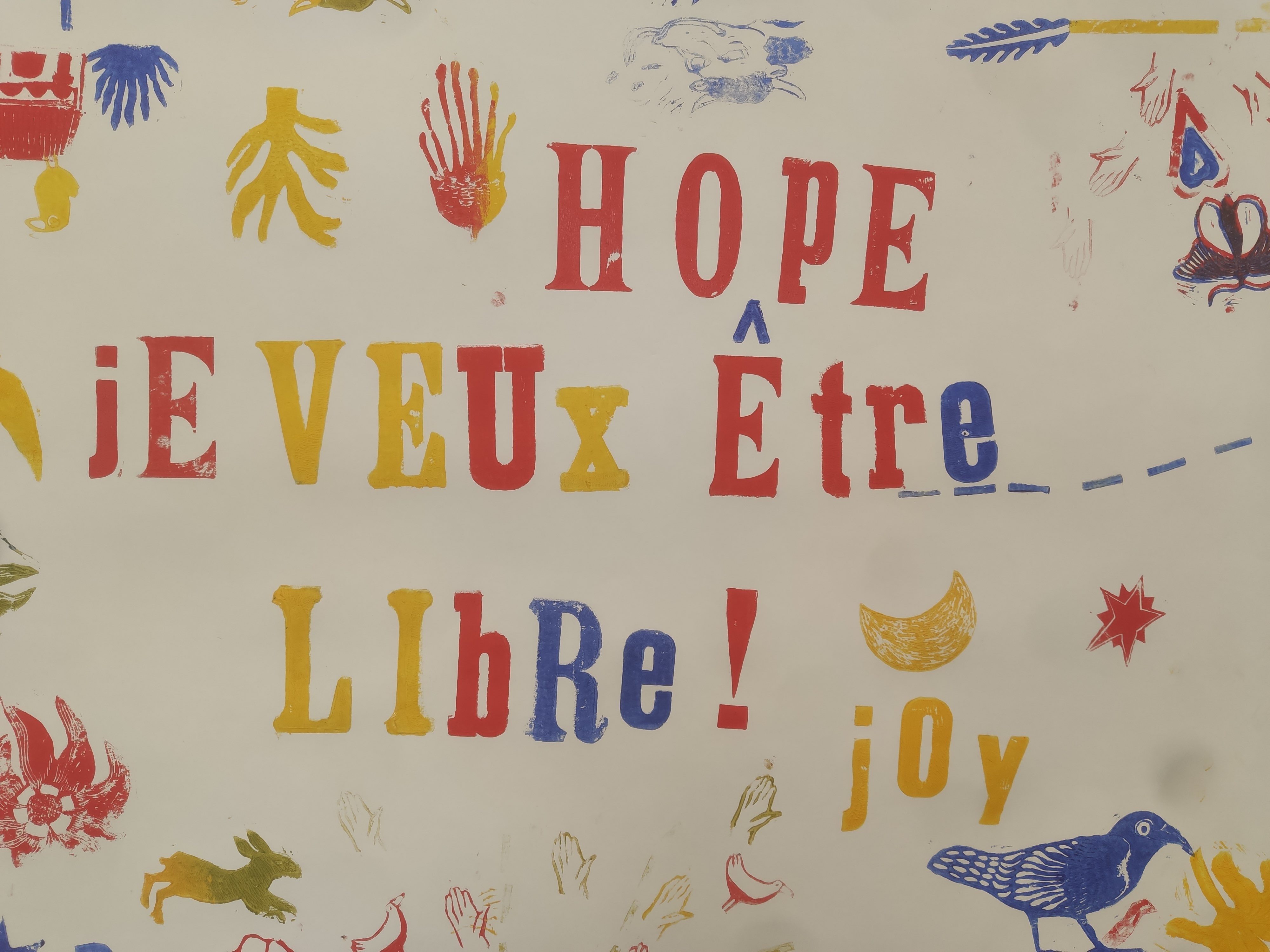

« La salle devient une ruche, ça va, ça vient, ça circule, ça bosse finalement et ça rit. Ce travail de typographie, aura été le premier vrai travail collectif où des choses posées, écrites vont appeler des réponses : « je veux être libre » posé par A., appelle le Joy posé par B.. « La vie est belle » posée par C. appelle « la vita est troppo bella » posée par T. M. écrit son prénom, puis celui de sa fille, en perpendiculaire, N. pose trois vaches côte à côte de trois couleurs différentes. L. fait les choses en double : un papillon, et à côté de lui un autre papillon plus pâle, comme une trace, une ombre, un effacé. Céline passe de l’un à l’autre, donnant des conseils et posant sur la feuille des traits qui relient les images et les noms. »

« Côté fusain, il y a des choses à observer : L. dessine un visage avec l’aide de Marie qui lui enseigne la technique rassurante de la forme des visages. Puis une fois le visage fait, L. le recouvre entièrement de noir, il semble prendre plaisir à noircir la feuille de cette matière charbonneuse. Une fois le visage entièrement noirci, il lui ajoute quelques touches de sanguine et aussi une main posée sur le côté. Le visage n’est plus tout à fait un visage, c’est une énigme. L. se lance dans un deuxième dessin, selon le même procédé : du noir, des fentes pour les yeux et une main posée, dont on voit juste les contours. A la fin de son deuxième dessin, il rit. Puis il s’en va, avant les autres, il a tout donné, on dirait. »

Empreintes sur le chemin a reçu le soutien de la Foundation de France, de la DRAC Bourgogne Franche-Comté, de la Délégation Départementale aux Solidarités, de la Fédération des Acteurs de la Solidarité (FAS) et le Fonds Initiatives Locales contre l’Exclusion (FILE). Un grand merci !